尿検査は、泌尿器科での治療方針を

考えるための大切な検査です。

どんな検査をしますか?

- 尿検査をします。来院時には、尿をある程度ためてお越しください。

- 透明の専用容器に尿をとり、目で見て分かる濁りや量、細胞・たんぱく質などの有無などを計測します。尿道など患部を診察することもあります。

-

- 尿潜血・尿蛋白・尿糖などを試験紙で調べます。

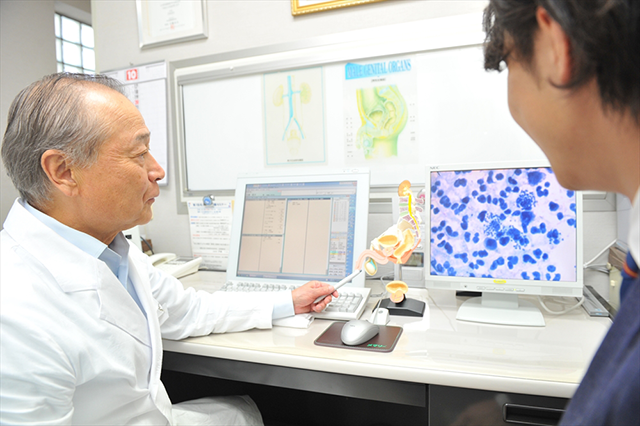

- さらに「尿沈渣(にょうちんさ)」を行い、顕微鏡下で赤血球・白血球・上皮細胞・細菌などを観察します。

- 当院ではこの顕微鏡画像を、モニターに映しながら説明致します。

-

- 血液検査

- 腎臓機能、肝臓機能などや、貧血などを調べます。

- 高齢男性:PSA検査

- 若い男性:男性ホルモン(テストステロンなど)・下垂体ホルモンなどの内分泌検査

-

- 尿培養検査

- 膀胱炎、前立腺炎、尿道炎、腎盂腎炎などの感染症に対し、どの細菌が原因菌かを検査します。

-

- 尿細胞診検査

- 尿中の悪性腫瘍の細胞が含まれているかを調べます。

-

- 精液検査

- 精液中の精子数、運動率、奇形率などを調べ、男性不妊の検査をします。

- さらに、血精液症の検査にも行います。

-

- 超音波検査

- お腹から見る方法(経腹的)と直腸内から見る方法(経直腸的)があります。

- 腎臓、膀胱、前立腺の観察には、経腹的に観察します。

- さらに詳しく前立腺を検査するときは、経直腸的で行います。

-

- レントゲン検査

- 当院では、尿路結石症の検査で主に行います。尿管結石、腎結石の診断に重要な検査となります。

-

- 膀胱鏡検査

- 軟性膀胱鏡を使用し膀胱内を直接観察しますが、検査時の痛みは従来の硬性鏡に比べかなり軽減されております。

- 肉眼的血尿や膀胱腫瘍などの診断には欠かせません。

- 最近では、経腹エコー検査と共に重要な検査となっております。

血液検査で「前立腺がんの疑いがある」と言われた場合

前立腺がんは血液検査(PSA検査)で早期発見が可能です。

治療方法

- 前立腺がんは50歳ごろから急激に増加するため、50歳になったらPSA検査を受けましょう。

※ただし家族に前立腺がんの患者さんがいる場合は、40歳からの検査をおすすめします。

PSA値が異常の場合には、泌尿器科専門医の診察を受けましょう。

前立腺がんの確定診断のためには、外来あるいは入院にて前立腺生検が必要になります。

当院では前立腺生検は行っておりませんので、必要性を認めた場合は病院を紹介致します。 - またPSA値が正常の場合でも、将来がんが発見される事があります。

PSA値が1.0ng/ml以下の場合:次の検査は3年後で良い、とされています。

PSA値が1.0ng/mlを超えていた場合:毎年PSA検査を受けることをおすすめします。

尿検査で尿ににごりが出ていた場合

- 膀胱関連疾病である可能性は大いにあります。男女を問わない泌尿器科の病気です。

- 膀胱炎は、小さいお子さま、20~30 代女性、中高年男女に多く見られますが、20~30代女性にもっとも多い病気です。膀胱炎の原因菌は80%が大腸菌です。性交渉も膀胱炎を発症する原因の一つとも言われます。また、女性は排便のふき取り方が原因になる場合もあります。女性は尿道が短く、細菌感染しやすい構造なのも原因の一つです。

血尿・尿潜血

- 病気というのは体に対しサインを送ります。

このサインの一つが血尿です。 - 最近、健康診断や人間ドックで血尿が多く検出されます。

血尿には尿の色で自分で分るもの(肉眼的血尿)と、尿検査で潜血反応がでて分るもの(顕微鏡的血尿)があります。

血尿は成人の4~13%にみられ、そのうち2~20%に泌尿器科系の病気が見つかります。

-

- 血尿・尿潜血の原因

- 血尿がみられるということは尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)のどこかに出血巣(血が出ているところ)があるということです。 原因としては、以下のようなものがあります。

-

- 泌尿器系の腫瘍

- 腎臓、尿管、膀胱、尿道に腫瘍ができていて、それが無症侯性血尿の原因になっていることがあります。良性腫瘍と悪性腫瘍がありますが、悪性腫瘍が尿潜血の2~3%にみつかります。40歳以上のがん年齢になってから尿潜血を指摘された場合は精密検査が必要です。

-

- 尿路結石

- 腎臓、尿管、膀胱に結石があって、他の自覚症状がなくても血尿の原因になっていることがあります。

-

- 尿路の炎症

- 膀胱炎、腎盂炎などの尿路感染症も血尿の原因になります。

-

- 内科的腎疾患

- 慢性糸球体腎炎などが血尿の原因となっていることがあります。この場合、蛋白尿を伴うことが多く、腎臓の機能が将来悪化する可能性があります。

-

- 特発性腎出血

- 特発性腎出血とは原因不明などにより腎臓から出血したものが尿と一緒に排尿される事による血尿です。

自律神経失調、循環障害、アレルギー性異常などによるものが多いと考えられている。

治療方法

血尿は原因がわからないものもありますが、後述の検査を行っても原因がはっきりしない場合、 将来重大な疾患になることはとても少ない為、定期的な検査を受けていればまず心配は不要です。

血尿の原因を調べる検査には以下のような方法があります。

-

- 尿検査

- 尿潜血・尿蛋白・尿糖などを試験紙で調べます。さらに尿沈渣を行い、尿沈渣は顕微鏡下で赤血球・白血球などを観察します。当院ではこの顕微鏡画像をモニターに映しながら説明致します。

-

- 尿細胞診

- 尿の中に悪性腫瘍の疑いがある細胞が出ていないかどうかを調べます。

比較的精密度が低い検査の為、日を置いて数回(少なくとも3回程度)検査する必要があります。

-

- 採血

- 尿に蛋白が出ている場合、腎臓の働きや体の免疫状態などを調べます。

-

- 超音波検査

- 超音波は臓器にぶつかるとエコー(反射波)にひずみが生じ、そのひずみが組織の性質の違いによって濃淡のある画像として浮かび上がってきます。腹部では、腫瘍や結石などの病変があった場合、その部分がほかと違った濃淡の像として浮かび上がります。

-

- X線検査(レントゲン)

- 単純撮影で尿路結石の有無を調べます。更に必要なら排泄性腎盂造影といって、造影剤を静脈に注射(点滴)して尿の通り道の中全体を観察できる検査を行います。

-

- 内視鏡検査

- 膀胱の内部を内視鏡を使って実際にがん、結石、炎症、憩室の有無などを調べます。

尿の出口から内視鏡を挿入するので、局所的な粘膜麻酔をしてから検査を行いますが、40歳以上のがん年齢に達している方は、検査を受けることをおすすめします。

-

- 精液検査

- 男性不妊症や血精症などの検査として行います。

上記はあくまでも一般的な検査の例で、個人個人の症状等によって、必要な検査が異なります。詳しくは直接医師に相談してください。

まとめ

- 皆さんが良く心配される悪性の尿路腫瘍、いわゆる癌(がん)は顕微鏡的血尿の場合1%程度にすぎませんが、肉眼的血尿の場合は、20%前後です。

- 後者で気を付けなければいけないのは、肉眼的血尿が一度だけで、その後、元の色に戻ったため一過性のものと自己判断し、がんの危険信号を見逃してしまわれる方も実際にいらっしゃるという事です。

- いずれにしても、検査で血尿を指摘されたり、血尿が出た場合には専門医の受診をおすすめします。

- また、その後も6ヶ月~1年に一回は定期的に検査を受けられるのが望ましいと思います。